2025.02.28 子犬・子猫のワクチン基礎知識|便利な早見表付き完全ガイド

ワクチン接種は、感染症に対する免疫をあらかじめ獲得し、病原体が侵入した際に素早く排除することで病気の発症を防ぐために行われます。特に、子犬や子猫の時期は免疫が不安定で感染症にかかると重症化しやすいため、適切なスケジュールでワクチンを接種することが重要です。

今回は、子犬・子猫のワクチン接種の重要性やスケジュール、注意点について詳しく解説します。

■目次

1.混合ワクチンの種類と効果

2.子犬・子猫のワクチン接種スケジュール

3.狂犬病ワクチンについて

4.ワクチン接種に関する注意事項

5.その他の重要な予防医療

6.よくある質問(Q&A)

7.まとめ

混合ワクチンの種類と効果

犬や猫の混合ワクチンにはいくつかの種類があり、それぞれ予防できる病気の種類や数が異なります。ワクチンの選択は、愛犬・愛猫のライフスタイルや感染リスクを考慮し、獣医師と相談のうえ決定することが大切です。また、すべてのワクチン接種が完了するまでは、外出や散歩は控えることが推奨されます。

以下に、当院で取り扱っているワクチンの種類をご紹介します。

<犬の混合ワクチン>

<猫の混合ワクチン>

子犬・子猫のワクチン接種スケジュール

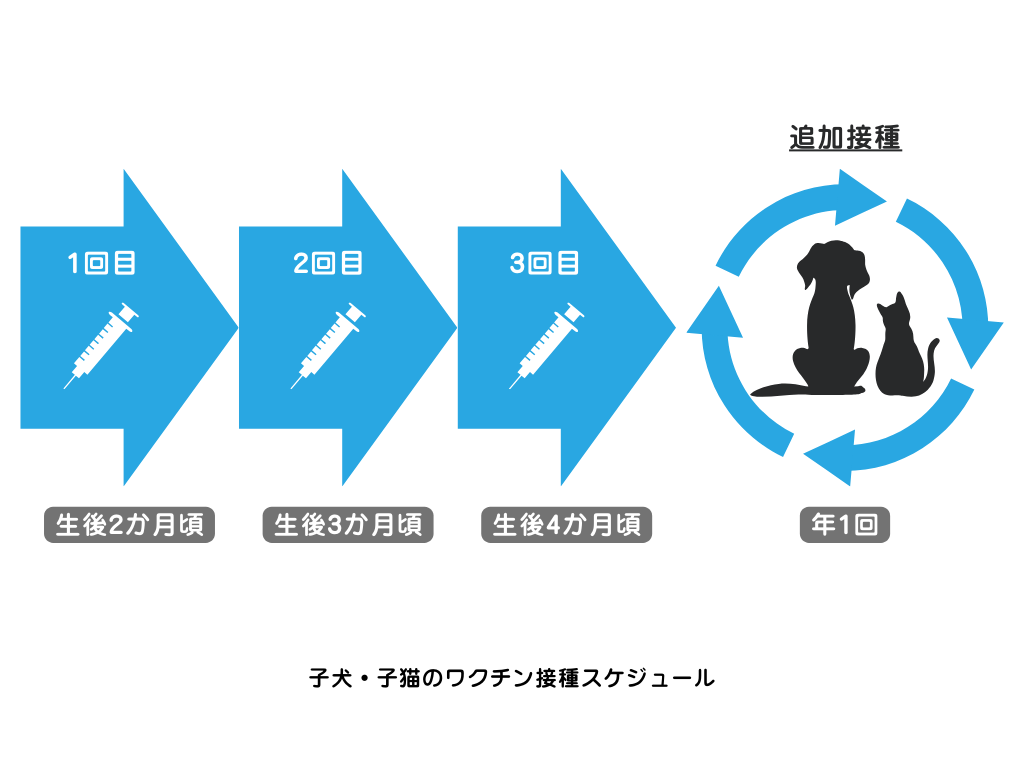

子犬・子猫のワクチン接種は、適切な免疫を得るために段階的に行う必要があります。一般的には、生後2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月頃に1回ずつの計3回接種し、その後は定期的な追加接種を行います。

1回のワクチン接種だけでは十分な免疫が得られないため、複数回の接種を行い、免疫を強化します。3回目の接種が完了した後は、1年ごとに追加接種を行い、免疫を維持しましょう。

狂犬病ワクチンについて

狂犬病ワクチンは法律で義務付けられています。犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、年に一度の狂犬病ワクチン接種を行う義務があります。未接種の犬は捕獲・抑留の対象となり、飼い主には20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

狂犬病は、人を含むすべての哺乳類に感染し、発症すると致死率がほぼ100%という極めて危険な病気です。現在、日本では発生していませんが、近隣のアジア諸国では依然として流行しており、国内に持ち込まれるリスクがゼロではありません。毎年のワクチン接種が、愛犬の健康を守るだけでなく、人間を含めた社会全体の安全にもつながります。

<接種時期と間隔>

子犬は混合ワクチンの3回接種を終えた後、1ヶ月の間隔をあけて狂犬病ワクチンを接種しましょう。接種後は自治体から注射済票と鑑札が交付されます。

ワクチン接種に関する注意事項

ワクチンを安全に接種し、十分な免疫を得るためには、接種前後の管理が重要です。ここでは、接種時に気をつけるべきポイントについて解説します。

<接種前の注意点>

ワクチンは、愛犬・愛猫の体調が万全なときに行うことが大切です。接種前に以下の点を確認しましょう。

・食事量や運動量に変化がないか

・下痢や嘔吐などの症状がないか

・元気の有無

<接種後の注意点>

ワクチン接種後は、まれに副反応(顔の腫れ、呼吸困難など)が発生することがあります。接種後30分間は病院の近くで待機し、異常があればすぐに獣医師に相談しましょう。また、接種後の数日間は以下の点に注意が必要です。

・当日は安静にし、散歩を控える

・シャンプーや激しい運動を2~3日間避ける

・体調に変化がないか注意深く観察する

その他の重要な予防医療

ワクチン接種に加え、愛犬・愛猫の健康を維持するための重要な予防医療があります。病気のリスクを減らすために、今からできる対策を確認しましょう。

<避妊・去勢手術>

生後6ヶ月齢頃に避妊・去勢手術を行うことで、将来的な病気の予防につながります。

<フィラリア予防>

フィラリアは蚊を媒介とする病気で、感染すると重篤な症状を引き起こします。蚊の発生時期に合わせ、適切なタイミングで予防を開始しましょう。

犬のフィラリア症についてはこちらから

猫のフィラリア症についてはこちらから

<定期健康診断>

愛犬・愛猫の健康状態は少しずつ変化しており、病気の初期段階では目に見える症状がほとんど現れないこともあります。そのため、年に1回(シニア期は年2回)の健康診断を受け、早期発見・早期治療につなげることが大切です。

診察では、視診・触診・血液検査・尿検査・レントゲン検査などを行い、内臓機能や全身の状態を詳しく確認します。病気を未然に防ぎ、食事や生活習慣の改善につなげるためにも、定期的な健康診断を習慣化しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q:室内飼いでもワクチンは必要ですか?

A:当院では、室内飼いの犬や猫にもワクチン接種を推奨しています。ウイルスは人間の衣服や靴を介して持ち込まれることもあるため、外に出る機会が少ない場合でも感染リスクはゼロではありません。

Q:ワクチン接種を避けた方がいい場合は?

A:まれなケースではありますが、アレルギー反応がある場合や、重篤な持病がある場合には、ワクチン接種が難しいことがあります。当院では、ワクチンによるアレルギーを軽減するために、初回接種時に抗ヒスタミン薬を事前投与する対策を行っています。

しかし、過去に強いアレルギー反応を示した場合や、接種後に重篤な副作用が出たことがある場合には、ワクチンの種類や接種の可否について慎重な判断が必要です。トリミングサロンやドッグランの利用など、ワクチン接種が必須となる場面で接種が難しい場合は、ぜひ一度ご相談ください。一緒に対策を考えていきましょう。

Q:ワクチンを接種すれば病気にかからない?

A:ワクチン接種により、感染症に対する免疫が強化され、発症リスクは大幅に低減します。しかし、100%防げるわけではなく、感染する可能性はゼロではありません。

ただし、ワクチンを接種していると、万が一感染した場合でも症状が軽く済む可能性が高くなります。そのため、定期的なワクチン接種を継続し、感染リスクを最小限に抑えることが大切です。

まとめ

ワクチン接種は、愛犬・愛猫の健康を守るために欠かせない予防医療の一つです。特に子犬や子猫の時期は、免疫がまだ十分に発達していないため、適切なスケジュールでワクチン接種を行うことが重要です。

混合ワクチンの種類に迷った場合は、獣医師に相談し、愛犬・愛猫に最適なものを選びましょう。ワクチン接種について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

■関連記事はこちらから

・犬・猫のワクチン接種の重要性│犬・猫の健康を守るためにできること

・犬・猫のノミ・マダニ・フィラリア予防の重要性について

・犬の三尖弁閉鎖不全症について|フィラリア症や僧帽弁閉鎖不全症により併発することも

宮城県大崎市を中心に診察を行うアイ動物クリニック

0229-22-3430

診療案内はこちらから